相場の未来を予測し、収益を最大化するためには、革新的な投資理論の活用が不可欠です。

その中でも注目すべきは、「ウォルフ波動」という理論です。

ウォルフ波動は一体何なのか?どのように使われるのか?

その答えはチャートの中に隠されています。

今回は、ウォルフ波動について詳しく解説していきます。

あなたもこの驚異の投資理論を身につけ、相場の波を乗りこなすチャンスを手に入れましょう!

ウォルフ波動とは?

ウォルフ波動とは、この理論を考案したウォルフという兄弟の名前から付いています。

物理学の法則で作用反作用の法則というものがありますが、これを相場にも応用できないかということで考え出したそうです。

エリオット波動にもあるように相場の波は大きく見ると、上昇トレンドの場合5つの波で形成されています。

その後に下降トレンドに移行するのですが、その際にどのあたりまで下降するのかをウォルフ波動の理論を用いて予測することができるものです。

下降トレンドから上昇トレンドに移行する場合は逆に考えます。

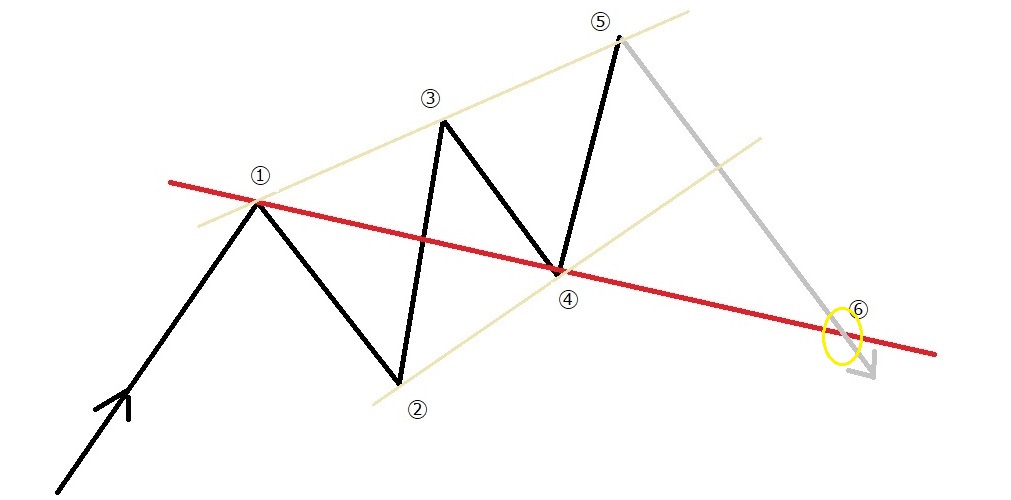

上昇→下降パターン

上昇→下降の時の例となります。黒線がローソク足の動きです。①~⑤がそれぞれの波の節目となります。

エリオット波動の理論によると基本的には、この5つの波の後に相場が転換することが多いです。

その際にどの辺りまで相場が動くのかと言いますと、上記の①と④を結んだ(赤線)線が一つの目安となり、黄色丸の⑥の位置くらいまで値が移動する可能性が高いです。

ちなみに①③⑤ラインと②④ラインは上記の図の場合、ほぼ平行になるようになっていますが、このように綺麗に平行になることはあまりないため柔軟に考える必要があります。

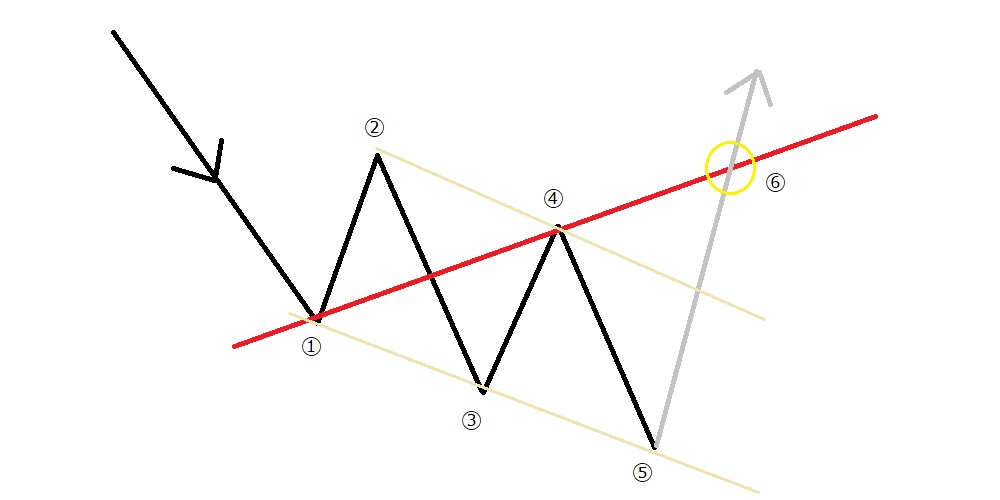

下降→上昇パターン

下降→上昇の時はその逆となります。こちらも先ほどと同じく黒線がローソク足の動きとなります。

そして①~⑤が相場の節目となります。

この場合にも①と④を結んだ上記の⑥の位置くらいまで値が動く可能性が高くなります。

ウォルフ波動の理想形

ウォルフ波動の動きを見極める場合に、理想となる形は以下のようになります。

☆ ①③⑤がほぼ直線上に並んでいること(多少のズレは仕方ないかと思います。)

☆ 上昇→下降パターンの場合④が②より高い位置にあること。下降→上昇パターンの場合④が②より低い位置にあること

☆ 上昇→下降パターンの場合①より④の方が低い位置にあること。下降→上昇パターンの場合①より④の方が高い位置にあること。

※自分で調べた範囲内ですが、上昇→下降パターンの場合①より④の位置の方が高い、下降→上昇パターンの場合①より④の位置が低いという状態でもウォルフ波動の理論は機能していました。

☆ ②④を結んだラインは①③⑤を結んだラインより急角度の方が望ましい。

ウォルフ波動をチャートで確認

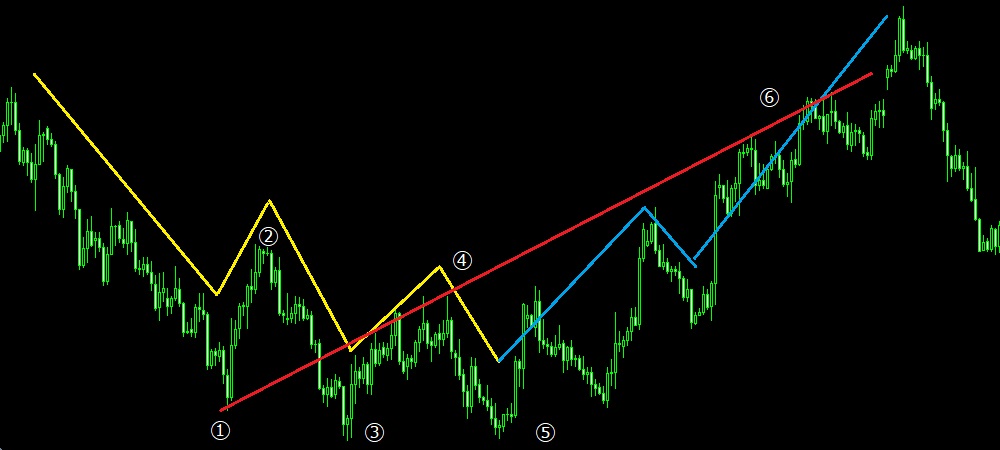

上昇→下降パターン 1つ目

黄色線はエリオット波動の黄色線は上昇5波、青線は下降3波を表わしています。

そして①~④の数字は相場の転換点に付けた番号です。①と④を結んだ赤線の延長部分が大体⑥部分となっています。

このようにウォルフ波動は上昇後の転換で、どの程度相場が動くかを理解するのに役立ちます。

上昇→下降パターン 2つ目

上昇→下降パターンの2つ目です。1つ目との違いは相場の節目である①と④の関係です。

理想は上昇→下降パターンの場合①より④の位置が低い方が理想ですが、上記のチャートで分かるように①より④の位置が高い位置にありますが、ウォルフ波動の理論通りになっています。

トレンドの勢いが強い場合は①より④の位置が高くなる傾向にあります。

※なおエリオット波動の波のカウントですが、エリオット波動は第3波が一番伸びるという定義があるため上記のようなカウントにしてみました。

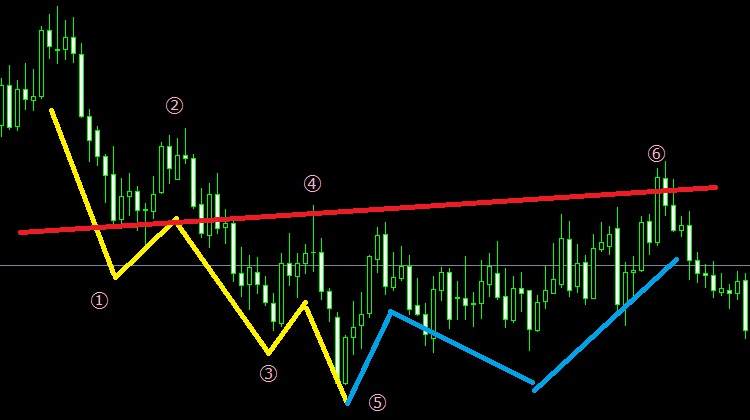

下降→上昇パターン 1つ目

①③⑤がほぼ同じ価格帯で止まっています(理想は斜めラインで同一線上)が、①と④を結んだラインの延長線上までローソク足が移動しているため、ウォルフ波動の理論が効いていると判断して良いかと思います。

下降→上昇パターン 2つ目

こちらも下降→上昇パターンです。

①③⑤の相場の節目がほぼ同一線上にあり、②④を結んだラインが急角度なことから理想的な形だと思われます。

注意点

ウォルフ波動を利用して利益確定をねらう場合は、上記のようなきれいなケースはあまりありません。

波のカウントの仕方も人によって違いがありますし、利益確定がかなり先になる可能性もあります。

よって柔軟に考えなくてはいけないことと、他の理論も組み入れてエントリーや利確を行う必要があります。

まとめ

ウォルフ波動は驚異的な投資理論であり、相場の未来を予測し収益を最大化するための有力なツールとして注目されています。

この理論は相場の波の動きを分析し、上昇から下降への転換や下降から上昇への転換を予測することができます。

ウォルフ波動の理想形を知ることで、相場の節目や動きを見極めることが可能となります。

上昇から下降へのパターンでは、特定の波の位置を結ぶ線が目安となり、下降から上昇へのパターンでは逆に考えます。

さらに、ウォルフ波動の理想形は直線上に波が並び、特定の位置関係を持つことが望ましいです。

ただし、ウォルフ波動は実際の相場と完全に一致することは稀であり、個別の要素や他の投資理論との組み合わせが必要です。

波のカウントや形状の柔軟な解釈が求められます。

ウォルフ波動を利用する際には、チャート分析が欠かせません。

過去のデータやローソク足の動きを観察し、理論の応用を試みることが重要です。

ウォルフ波動は投資家に新たな視点をもたらし、相場の波を読み解く手法として有望です。

しかし、投資には常にリスクが伴うため、注意が必要です。

自身のリスク許容度や投資目的に合わせたトレード戦略を慎重に立てましょう。

ウォルフ波動の理論を理解し、チャートの中で相場の波を追い求めることで、投資における利益確定のチャンスを掴むことができるかもしれません。

新たな投資の世界に踏み出し、ウォルフ波動の秘密を解き明かしてください。

コメント