FXには数々の理論がありますが、その中で「サイクル理論」と呼ばれるものが存在します。

どういった理論なのか? ルールは? トレードにどう活かすのか? 勝てる理論なのか? 解説していきたいと思います。

サイクル理論のルール

相場は常に上昇、下降を繰り返しており一定のサイクルを刻みながら価格が上下しています。

その一定のサイクルを把握して、相場の天井や底を見極めトレードに活かそうという理論を「サイクル理論」といいます。

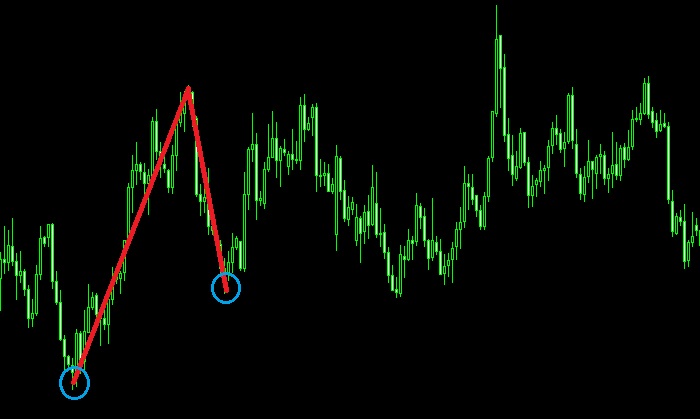

特には上記のチャートで示したように安値から安値までを一つのサイクルとして考え、ローソク足の数を実際に数えてサイクルを計算します。

そして次から紹介する、それぞれの周期にローソク足の数があてはまる傾向があることから、現在が相場の波のどのあたりかを予想するのに役立ちます。

サイクル理論の周期

サイクル理論にはいくつかの種類が存在します。ですが大して使わない周期もありますので良く使う周期をご紹介します。

プライマリーサイクル

まずは週足のプライマリーサイクルと呼ばれるものです。

週足のチャートを見ていただき安値から安値のローソク足を数えた時に18本前後が一つのサイクルとなっています。

ですが、ぴったりと18本でなることはなく許容範囲として15本~21本くらいを目安とします。

見る資料によっては18本~30本くらいと表示してあるところもあり多少のばらつきはあります。

よってある程度広く考えておく必要もありそうです。

メジャーサイクル

次は日足のメジャーサイクルと呼ばれるものです。

日足チャートのローソク足を数えて35本~45本前後くらいで1サイクルを形成しています。(資料によっては20本~45本くらいもあり)

4時間足サイクル

最後に4時間足のサイクルです。

こちらは4時間足チャートからローソク足を数えて60本~80本くらいで1サイクルが構成されています。

一説にはこの周期内に80%の確率でおさまると言われています。

その他の時間足は?

上記で紹介した、週足、日足、4時間足以外の短期足のサイクルとなりますと見る資料により周期は様々です。

つまりあまりルールに従っていない感じがあります。さらにチャートを見て検証してみてもローソク足の数はバラバラです。

よってこの理論のみを頼りにトレードを行ってしまいますと、かなり危険なように感じます。

参考程度ですが、他には1dayサイクル、トレーディングサイクル、季節サイクル、長期サイクルなどもあります。

サイクル理論の2つのパターン

サイクル理論には2つの特徴的な形が存在しますので覚えておきましょう。

ライトトランスレーション

1つめはライトトランスレーションと呼ばれるものです。

これは上記のチャートで示したように安値から安値の間に頂点がありますが、その頂点が安値から安値の中間より右側に来ることをいい、さらに安値の終了地点が開始時点より上の位置で終わることを言います。

上昇トレンドの時によく見られる形となり、相場環境を見る際に「買い」目線で考えるきっかけとなるかと思います。

レフトトランスレーション

続いてレフトトランスレーションと呼ばれるものです。

こちらは先ほどと真逆となり安値と安値の間の頂点が中間地点より左側に来ることと、開始時点の安値より終了時点の安値が方が下に来る状態を言います。

こちらは下降トレンドの時によく見かける形となります。相場環境を見る際は「売り」目線で考えることになるでしょう。

サイクル理論の活用方法

1つの大きなサイクルの中に小さなサイクルが、存在します。

例としてプライマリーサイクルの中にメジャーサイクルや、4時間足サイクルが存在します。

それを確認することによって相場の動きを細かく把握し、より良い取引機会を見つけることにつながります。

サイクル理論を利用する際の注意点

サイクル理論はローソク足の数を実際に数えて底や頂点を見るのに役立てます。

ですが、実際にいろいろな個所を数えてみたのですが、一般的に?本~?本に収まると言われているものにあまり収まっていないように感じました。

よってサイクル理論だけでエントリーをしてしまうのは危険です。

その他の理論も組み合わせて参考程度に考えておくことが良いかと思います。

ちなみに、おすすめの手法はフィボナッチ・タイムゾーンとの組み合わせです。

フィボナッチ・タイムゾーンについては「フィボナッチ・タイムゾーンの使い方 / 引き方と手法も解説!」の記事をご覧ください!

サイクル理論とリスク管理

市場は自分の思ったようになかなか動いてくれません。

サイクル理論を自分のトレードに活かす場合もリスク管理は重要になります。

押し目の下、戻り目の上、サポートライン、レジスタンスラインなどを参考に、しっかりと損切りを設定して無理のないポジションを持つようにしましょう。

まとめ

サイクル理論は相場の底→天井→底を1サイクルとして考え、実際にローソク足を数えて判断をする。

サイクルの形には「ライトトランスレーション」と「レフトトランスレーション」があり現在買いが有利か、売りが有利か目線を決めるのに参考になる。

サイクル理論のみでの環境認識やエントリーは、外れていることも多いため危険と思われるため他の理論と組み合わせて考えたい。

さらに、サイクル理論はローソク足の本数を実際に数えるため、見やすく使いやすいチャートソフト(海外口座ならXMTrading、国内口座ならFXTF)をおすすめします。

コメント