FXのチャートパターンでフラッグと呼ばれるものが存在します。

そしてフラッグには上昇フラッグと下降フラッグがありますが、それぞれどういった意味があるのでしょうか?

これを利用した手法にはどのようなものがあるでしょうか?

さらに気になる利益確定ポイントについても解説していきます。

上昇フラッグとは?

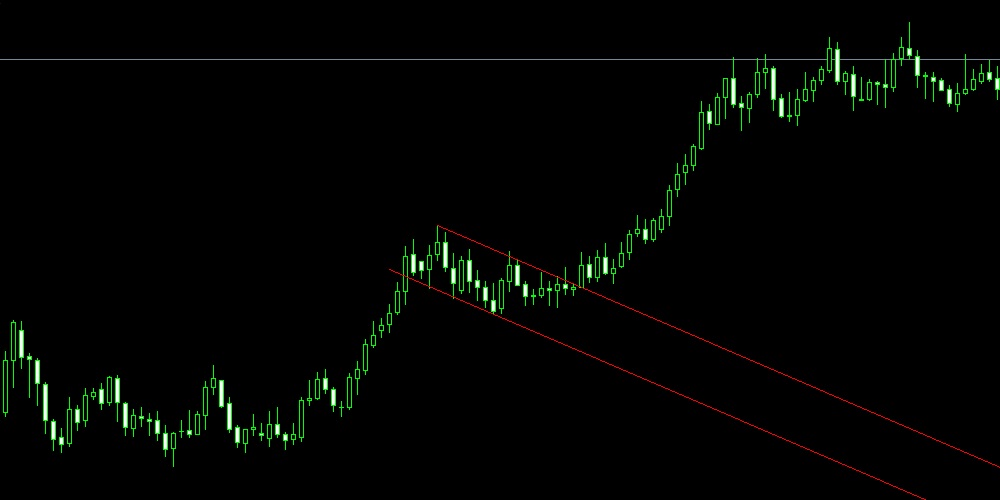

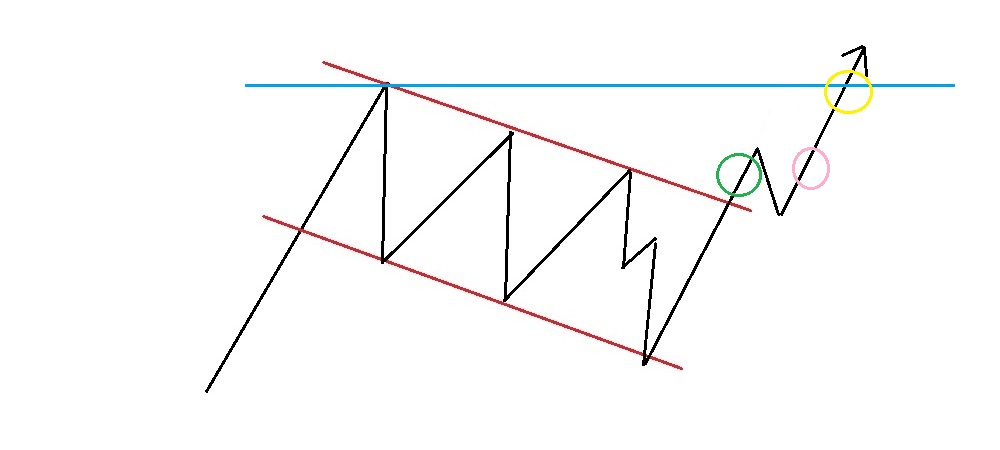

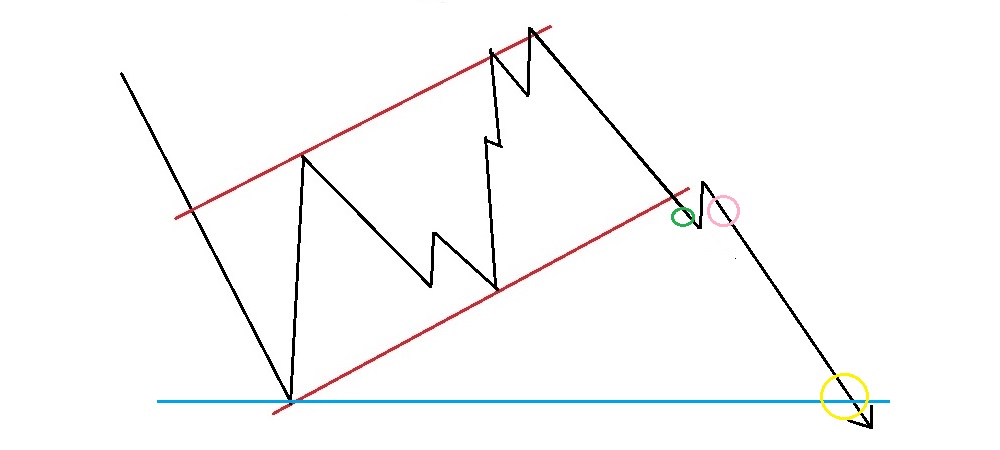

黒線がローソク足です。赤線が上値抵抗線と下値支持線になります。

上記のようなチャートの形は上昇フラッグと呼ばれ、上がったり下がったりがありながらも全体的には下がってきているように見えます。

ですが、売る側の力が弱まり一気に「買い」が優勢となる可能性の高いチャートパターンとなります。

そして少しでも「買い」が優勢になるとみんな揃って「買い」を入れるため一気に上がるのです。

このチャートパターンは注意してよく見ているといたるところで見られます。

全体的には下がってきているため、自分が「買い」を入れたとき少し下がる可能性もありますが焦らないことが大事です。

上昇フラッグを利用した手法!

ブレイク後の買い

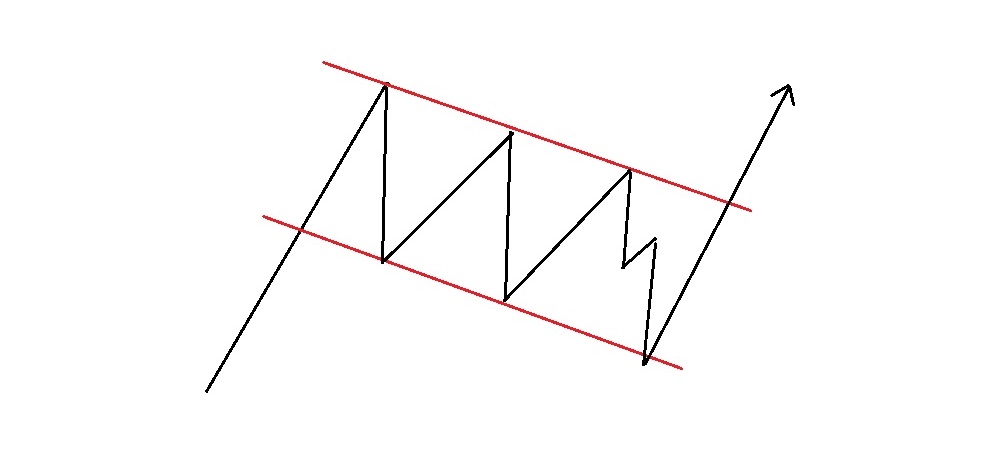

エントリーポイントは上昇フラッグを抜けた直後、上記のチャートで言うとピンク丸が最初の候補です。

ですがここでエントリーをしてしまうと「ダマシ」にあう危険性もあります。

よって一度下がり再上昇するポイント、いわゆる押し目を狙うのが良いでしょう。

上記の青丸あたりです。この上昇フラッグですが、もう少し大きな時間足で見ると上昇中の押し目になっていることもあります。

押し目になっているので一旦調整のため下がっているのですね。

上昇する前の調整段階、一回下がるポイントですので、あせって「売り」を行ったり「買い」を急ぎすぎたりしないよう注意しましょう!

注意点

先ほど書いたことですが、「ダマシ」に注意することが大事です。

「ダマシ」とは騙されるということで、この場合ピンク丸の所ですが、上値支持線をブレイクしたと思わせておいて、またフラッグの中にローソク足が戻ってくる可能性もあるということです。

その場合は、そのまま耐えるというのも一つの方法ではありますが、一回損切りをするというのも選択肢の一つでしょう。

その損切りを減らすためにも、一旦押し目を待つ青丸ポイントのエントリーをおすすめします。

フラッグ内の逆張り

もう一つのエントリー方法として少し難易度が上がるのですが、フラッグの中での逆張りをするということもできます。

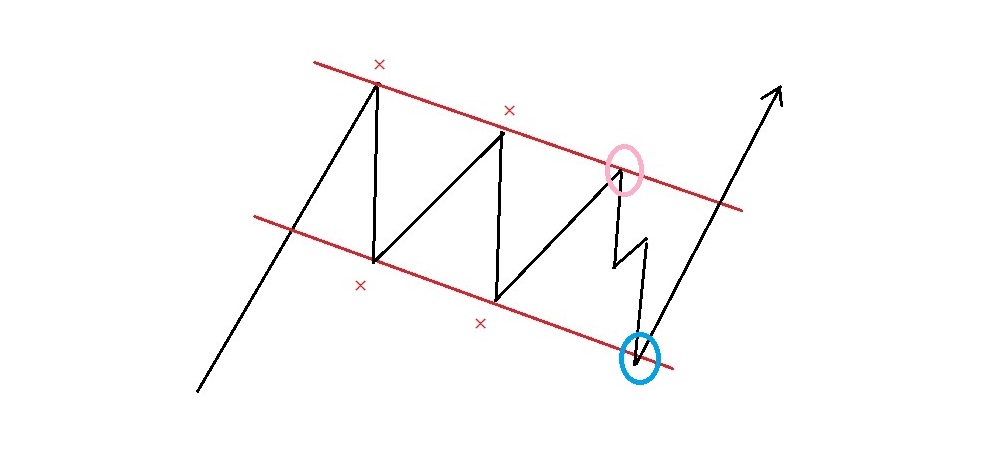

これは上記の図のようにピンク丸で「売り」、青丸で「買い」を行うということです。

利益確定は「売り」の場合、下値支持線くらいまで、「買い」の場合は上値抵抗線あたりまでがよいでしょう。

ちなみに上昇フラッグを形成するために上値抵抗線と下値支持線を引きますが、基準となるポイントが2点ずつ必要なため、上記の図×のポイントでエントリーをするのは難しいかと思います。

他のHP等での解説では、下値支持線の2点目の×印から「買い」も可能と説明されているものもあります。

この場合には、しっかりと損切りをするという条件の元、エントリーするというのも良いかとは思いますが、フラッグが完成したのかはっきりしない状態からのエントリーのため難易度は上がります。

注意点

フラッグ内での逆張りをねらう場合、上記の例では「売り」で紹介をしましたが、上昇フラッグの場合は「買い」を行う方が良いかと思います。

なぜかといいますと、しばらくするとブレイクすると思うのですが、恐らく上昇しますので「売り」を行うと損切りの可能性が高くなるためです。

上昇フラッグの利確ポイント

ここから利確ポイントについての説明に入りますが、フラッグ内の逆張りは難易度が高いため、初心者にも分かりやすいフラッグを抜けた後の押し目、戻り目をねらう場合を例に説明したいと思います。

上の図で示したように赤線で表したフラッグを上抜けしました。

その際に上抜けした直後の緑丸が最初のエントリーポイントの候補となりますが、先ほどまでの説明通り、「だまし」回避のためピンク丸をおすすめします。

利益確定ポイントについてですが、青線で示した通り、直近高値が分かりやすいと思います。

上図でいうと黄色丸辺りとなります。

最低でもここまではねらい、さらに利益を伸ばしたい場合は、次の直近高値を目指すのも良いでしょう。

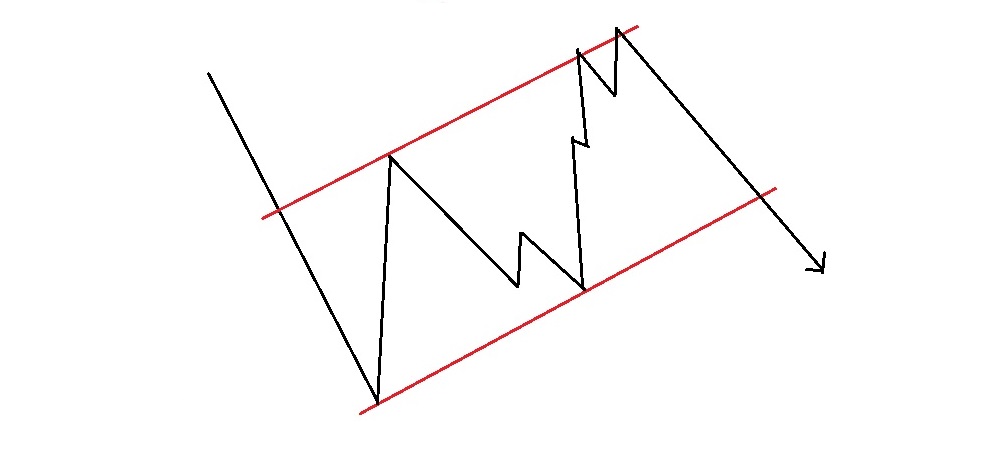

下降フラッグとは?

黒線はローソク足を表わしています。赤線は上値抵抗線と下値支持線になります。

上記の図のように徐々に上昇をしているような場合、一見するとこのまま上昇をしていくように見えます。

ですがこれは下降フラッグと呼ばれるチャートパターンとなり、その後は下がる可能性の高いパターンとなります。

このパターンでやっかいなのが、「買い」でポジションを持っていた場合に天井を示すシグナルが何もないことです。

そのためポジションを持ち続けているときに急に下落というパターンになる可能性があります。

ですので、「買い」でポジションを持っていて上記のようなチャートパターンが出た場合、手じまいを検討したほうが良いでしょう。

もしくは、急落したあと戻り目を確認後「売り」をねらうというのも良いでしょう。

下降フラッグを利用した手法!

ブレイク後の売り

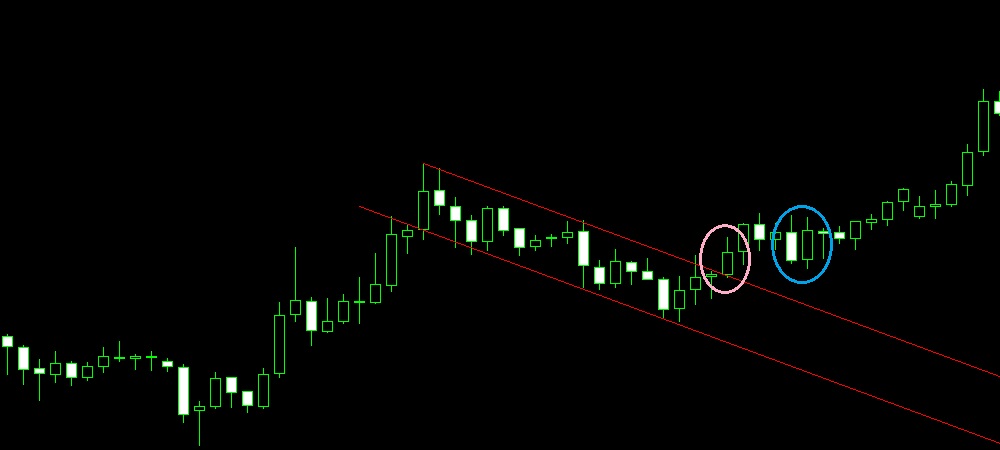

上記のチャート例も全体的には下落してはいますが、下落の途中の調整目的で一旦上昇している状態、いわゆる下降フラッグを形成している状態となっています。

エントリーポイントは下降フラッグを抜けたピンク丸辺り、もしくは一度戻り目を待った青丸辺りが良いと思います。

注意点

上昇フラッグと同じく、ピンク丸でエントリーを狙う場合は「ダマシ」に気を付ける必要があります。

一旦フラッグをブレイクしたと見せかけてフラッグ内に戻り上昇をしていくパターンです。

この場合はしばらく耐えるというのも選択肢かもしれませんが、「ダマシ」の後は想定と反対に伸びていくことが多いことから損切りをしたほうが良いかもしれません。

なるべくなら一度戻り目を形成するまで待ちたい所です。

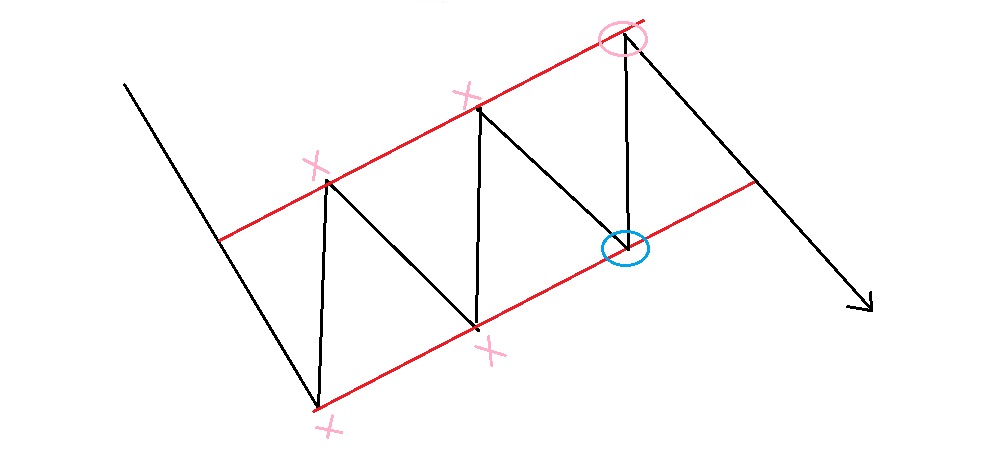

フラッグ内の逆張り

上昇フラッグの時と同様にフラッグ内で逆張りをするということもできます。

青丸で「買い」ピンク丸で「売り」を狙うやり方です。

ただフラッグがきれいに形成されれば逆張りはやりやすいかと思いますが、そうでない場合はどこで反転するかを見極めるのが非常に難しく難易度が高くなります。

注意点

フラッグが形成されたと判断をするために上値抵抗線、下値支持線と共に最低でも2点の基準が必要となります。

よって上記画像で示した、×印でのエントリーは難しいかと思います。

×印でエントリーをねらってしまうと、下降フラッグかと思っていたら下降ペナントだったとかV字ボトムなど他のチャートパターンの形成中だったという可能性もあります。

よってフラッグをブレイクするまでは待つということをおすすめします。

さらに下降フラッグだった場合は、下にブレイクする可能性が高いことから青丸での「買い」より、ピンク丸での「売り」をねらう方が勝率は高いかもしれません。

そしてこちらも他のサイトなどでは、上値抵抗線の2点目の×印から「売り」エントリーが可能と説明されているものもあります。

この場合も2点目からのエントリーですと、フラッグが完成したのかしていないのか、はっきりしていない状態からのエントリーのため少し難しいエントリーとなると思います。

下降フラッグの利確ポイント

下降フラッグの場合の利益確定ポイントは上昇フラッグの逆となります。

こちらも同じく、フラッグ内での逆張りは難易度が高いため、フラッグ下抜けの戻り目をねらうことをおすすめします。

エントリーの第一候補は緑丸、安全に行くならピンク丸、そして利益確定ポイントは直近安値(青線)の黄色丸までは粘って利益を取りたい所です。

トレンドの途中でフラッグが発生するのはなぜ?

フラッグに限らず、トレンド途中に調整局面の中断保ち合いが出現する理由としては、トレーダーにより投資スタイルが異なることが挙げられます。

ある程度トレンドが出て、利益が積みあがるとスキャルピングトレードをメインにしているトレーダーは恐らく利益確定を行っているものと思われます。

よってこの時にトレンドと反対の動きが起こり出します。

そしてその動きを見た別のトレーダーもトレンドが終わる、もしくは調整局面に入ったと思い一旦利益確定が入る傾向にあります。

ですが長期でポジションを持つ人にとっては、調整局面では利益確定は行わないことが多いです。

そのままポジションを持ち続ける可能性が高く、さらには調整局面ではピラミッティングなど上昇トレンドでしたら「買い増し」、下降トレンドなら「売り増し」を行う人も出てきます。

そして新規で売買を行うことを検討している人も、トレンドの途中の調整局面を絶好の押し目ポイント、もしくは戻り目ポイントと判断し相場に参加してくるものと思われます。

さらには調整局面でのレンジの動きを利用して逆張りをする方も参入してきます。

よって利益確定の売買、積み増しの売買、新規の売買、レンジねらいの売買などが積み重なるのと同時に、いろいろな思惑があり売買が拮抗する傾向にあるため一時レンジのような状態になります。

これがフラッグをはじめ、トレンドの調整局面でのチャートパターンが出現する理由となります。

上昇フラッグを利用したエントリー手法

ここからは過去のトレード記録やチャート分析を行った資料を使い、実際に上昇フラッグと下降フラッグを利用したエントリー手法の例を挙げてみたいと思います。

少し古いトレード記録や、チャート分析記録となりますが、参考にしてください。

なおトレードとしてはフラッグが出たからエントリーというものではなく、長期足の環境認識やエントリータイミングなども考慮した内容となっております。

今回のトレードについて

豪ドル円の取引です。

いつもはエントリーすると数日はポジションを持つスタイルなのですが、今回は短時間で決裁しました。

無駄に2回エントリーをしてしまったのが悔やまれます。

そのままずっと持っておいて1回の利確にしておきたかったところです。

では今回のトレードの分析と反省をしていきます。

日足の相場環境を確認

まず豪ドル円の日足です。

トレンドフォローが一番勝ちやすいと思っているため、日足を基準にきれいにトレンドを描いている通貨を選びました。

その際に豪ドル円の日足が綺麗に上昇していたため「買い」目線で考えていました。

4時間足の相場環境を確認

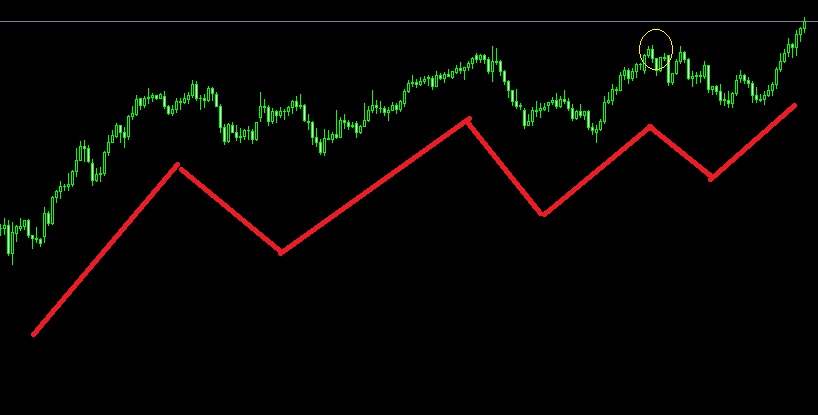

豪ドル円の4時間足です。

動きとしては高値、安値を同時に切り上げていっているようでしたのでここも「買い」で良いと判断しました。

高値・安値を同時に切り上げる状態というのは「ダウ理論」でいいますと、上昇トレンド中の状態と判断できます。

ただ少し見にくいかもしれませんが、黄色丸の所が前回の高値を切り上げているのかいないのか、かなり微妙な所ではありました。

ですが次の安値が前回の安値を切り上げていましたので、そのまま買いでいくつもりでいました。

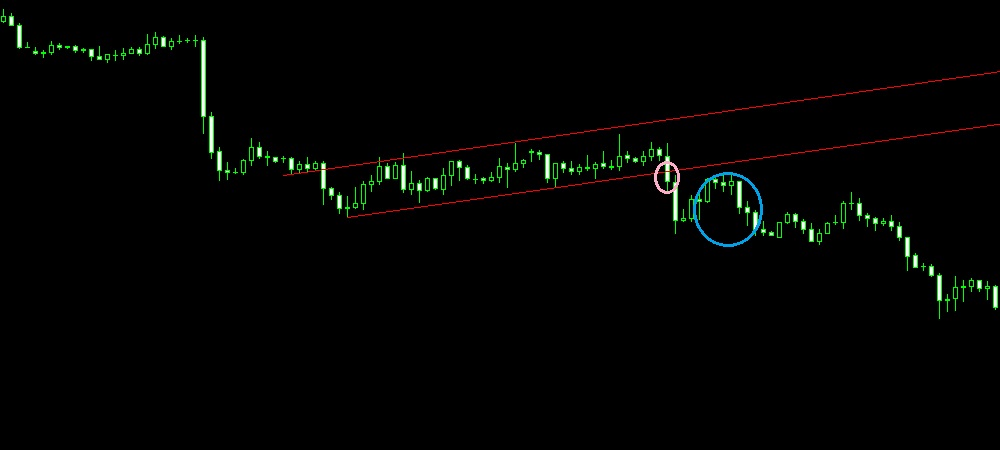

エントリーポイントと利確ポイント

豪ドル円の1時間足です。

今回は教科書通りのパターンで利益がとれました。

まず上昇フラッグを形成しています。

本当は上昇フラッグの上値抵抗線突破した黄色丸あたりで買いを行いたかったのですが、その時はチャートを見ていませんでした。

たまたま見た時にエントリーできそうなポイントが、青丸あたりでしたのでエントリーと利確を2回やりました。

根拠としては水平線突破で押し目を形成したことです。

今回の反省点としては、エントリー後にチキン食い(びびってすぐ決裁してしまうことです)をやり、その後伸びてきたからまたエントリーという、あまり良くないことをしてしまったかもしれません。

トレード結果

最終結果です。

わずかな値幅を取るのにエントリーと利確を2回繰り返しました。

長期足での相場環境をしっかりと分析しているのですから、もう少し自信を持ち利益を伸ばすようにしないとトータルでは負けにつながってしまいます。

今回は利益が出たから良かったものの、これを繰り返すのは良くないでしょう。

気を付けようと思います。

分析は間違っていなかったようで、基本的なパターン通りに相場が動いてくれました。

毎回こうなるとありがたいのですが、そうもいかないのが相場です。

いくつかの想定をし思惑通りにいかなければ、躊躇なく損切りを実行することが大事です。

下降フラッグを利用したエントリー手法

こちらは後からチャートを見ての判断とはなりますが、2020/10/19~23の期間でエントリーできるポイントがあったかどうか、チャートを分析してみたいと思います。

日足分析

USDCHFの日足です。

赤の縦線より右側が今回の検証対象期間(2020/10/19~23)となります。

ここをなかったものとして相場環境の分析を行い、水平線やチャートパターン等を使いエントリーポイントを見つけてみたいと思います。

まず日足の相場環境ですが、きれいに下降トレンドを形成しているように見えます。

そして直近にトレンドラインを引きましたが、下降フラッグを形成したように見えるため下目線で考えて良さそうです。

今回の検証対象期間(2020/10/19~23)の少し前の期間に下降フラッグを下抜けしたため、水平線と移動平均線を見てきれいに反応した戻り目を探してみます。

ですが、その前に4時間足でも相場環境を分析してみたいと思います。

4時間足分析

USDCHFの4時間足です。

4時間足は日足で確認した下降フラッグを下抜けし、少し下降した後に上昇して検証対象期間(2020/10/19~23)に突入したことが分かります。

よって主要な節目を基準にピンクの水平線を引いてみました。

日足、4時間足とも下目線で良いと思われるため短期足で「売り」場を探してみたいと思います。

1時間足分析

USDCHFの1時間足です。

もっと短い時間足でもエントリーポイントはありそうですが、今回は1例として1時間足でのエントリーポイントを紹介します。

先ほどの4時間足で引いた水平線の内、一番上のピンクラインを下回り戻り目を形成したポイントの赤丸辺りで「売り」エントリーできそうです。

利確ポイントは直近安値の上から2番目のピンクラインになるかと思いますが、リスクリワードを考えるともう一つ下のピンクラインまでねらいたい所です。

今回は上から2つめのピンクラインまで到達していますが、毎回次の節目まで到達するかは分かりません。

よってトレーディングストップ、4時間足のボリンジャーバンドにタッチするくらいまでねらうなどを検討する必要があります。

ただ今回の場合、戻り目をねらう際に青丸で示したように上ヒゲが出ていますので、損切り位置にもよるのですが、このヒゲで駆られる心配があります。

特に多いパターンが一度ヒゲで一般大衆のポジションに損切りを食らわせておいて、その後に思惑の方向へ進む(今回の場合は下)ことが良くあります。

これを防ぐにはなかなか難しいため一度記事にまとめたいとは思うのですが、時間がかかるためなかなか難しい状況です。

一般的には駆られた場合、再度入りなおすか、損切り幅を少し広くすることが考えられます。

そして今回、赤丸辺りでエントリーすると直近安値までの距離が短く、リスクリワードを気にする場合は直近安値を下抜けした、ピンク丸辺りでエントリーする方法もあります。

もちろんこの場合もヒゲで駆られる可能性もありますが、戻り目でエントリーか、直近安値ブレイクでエントリーをしないことにはエントリーポイントを見つけることは難しいかと思います。

そしてもう一つのポイントは茶色丸で示した逆張りのポイントです。

ここは水平線とボリンジャーバンドにタッチ+長い上ヒゲということで逆張りが出来そうなポイントです。

いくつかエントリーポイントを探してみましたが、どれもうまくいかないこともありますので、その場合はしっかりと損切りをするようにしましょう。

まとめ

上昇フラッグとは、上昇トレンド中にトレンドの調整局面として出現する可能性があるチャートパターンです。

一旦下降するような動きを見せるのが特徴で、フラッグのような形をしたローソク足の動きを見せます。

反対に下降フラッグとは、下降トレンド形成中にトレンドの調整局面に出現する可能性があるチャートパターンとなります。

一旦上昇するような動きを見せるのが特徴で、こちらもフラッグのような形をしたローソク足の動きになります。

なぜトレンドを形成する途中にこのようなチャートパターンが出現するかというと、投資家心理やトレードスタイルが関係しているものと思われます。

よってそれぞれの投資家が現在どういう状況に置かれていて、どういう行動に出ようと考えているかを分析してみるのも勝率をあげる要因になるかと思います。

上昇フラッグ、下降フラッグ共にエントリーをする際は、フラッグ内の逆張りをするという選択肢もありますが、上値抵抗線もしくは下値支持線をブレイクしてからのエントリーが良いかと思います。

そして一度押し目、戻り目を待ってのエントリーが安全だと思います。

コメント